Novecento: secolo tragico

Nel Novecento il travaglio spirituale che precede e segue il primo conflitto mondiale, al termine del quale la città, esaudisce l’ormai secolare aspirazione a diventare italiana a tutti gli effetti, assume connotati particolari soprattutto nel campo dell’arte figurativa.

Così Italico Brass, Edoardo Delneri, Vittorio Bolaffio, Gino De Finetti, Veno Pilon, Sofronio Pocarini, Luigi Spazzapan, Tullio Crali, Raoul Cenisi, Zoran Music scrivono pagine vivide e peculiari della storia dell’arte.

Gorizia nella Prima Guerra Mondiale

Sono però gli eventi bellici a segnare in modo peculiare la vita della città. Gorizia, durante la Prima Guerra Mondiale, posta sul principale fronte tra Austria e Italia, fu teatro di scontri sanguinosi, le famose “12 battaglie dell’Isonzo“, trovandosi ad essere campo di battaglia per più di due anni. Infatti, dopo 14 mesi di strenui combattimenti, l’8 agosto 1916 le truppe italiane entrarono a Gorizia.

La ritirata di Caporetto fu l’occasione per il rientro in città delle truppe austriache (ottobre 1917). Il tracollo dell’Austria-Ungheria, la Vittoria dell’Italia e la fine della guerra (novembre 1918) ed i trattati di Saint-Germain e di Rapallo portarono alla definitiva restituzione di Gorizia all’Italia. Durante il ventennio fascista, Gorizia vide la costruzione di alcuni edifici pregevoli come il Palazzo delle Poste, quello della Camera di Commercio, mentre fu ricostruito il Castello, in parte distrutto durante la Prima Guerra Mondiale. Il fascismo procedette a un’italianizzazione forzata della vasta provincia di Gorizia, abitata da popolazioni slave soprattutto nella parte orientale.

Gorizia durante la Seconda Guerra Mondiale

La città non fu risparmiata neanche dalla Seconda Guerra Mondiale. Alla battaglia di Gorizia del settembre 1943 fra partigiani titini, soldati della Rsi e tedeschi, seguì l’annessione della città e dell’intera Venezia Giulia all’Adriatisches Küstenland (Litorale adriatico), sotto il diretto controllo nazista, che portò con sé ulteriori lutti, tra i quali la deportazione e l’eliminazione nei campi di sterminio della attivissima comunità ebraica goriziana. Dopo la disfatta dell’esercito tedesco e il suo conseguente ritiro, la città fu occupata dai partigiani jugoslavi di Tito dal 2 maggio al 12 giugno 1945 ( quindi dopo la fine del secondo conflitto mondiale), conoscendo altri tragici momenti, con la deportazione e la sparizione, da parte delle truppe jugoslave, di centinaia di cittadini inermi, molti dei quali furono barbaramente trucidati e gettati ancora vivi nelle foibe, profonde cavità di formazione carsica.

Il pertinace tentativo del governo comunista jugoslavo di Tito di annettersi Gorizia fu sventato dalla decisa reazione della maggioranza della popolazione, italiana, si riversò in piazza evitando così di finire sotto la dittatura comunista jugoslava e scegliendo con decisione l’appartenenza all’Occidente democratico.

La divisione di Gorizia e la nascita del confine

Gli eventi storici e politici immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale ebbero pesanti e durevoli ripercussioni su Gorizia: nel settembre 1947 la città fu divisa in due, separandola dai suoi immediati sobborghi a Nord e a Est. In base al trattato di Parigi, furono stesi cavalli di frisia e filo spinato, segnando il nuovo limite tra Italia e Jugoslavia. Prese così corpo quel confine che divise case, strade, famiglie; al di là di esso nasceva, nel giro di pochi anni, per volontà di Tito, la città di Nova Gorica.

Il trattato di Osimo e la fine del confine

Il 10 novembre 1975 fu sottoscritto il trattato di Osimo, che ratificò quello del ’47, rendendo definitivo il confine “mobile”.

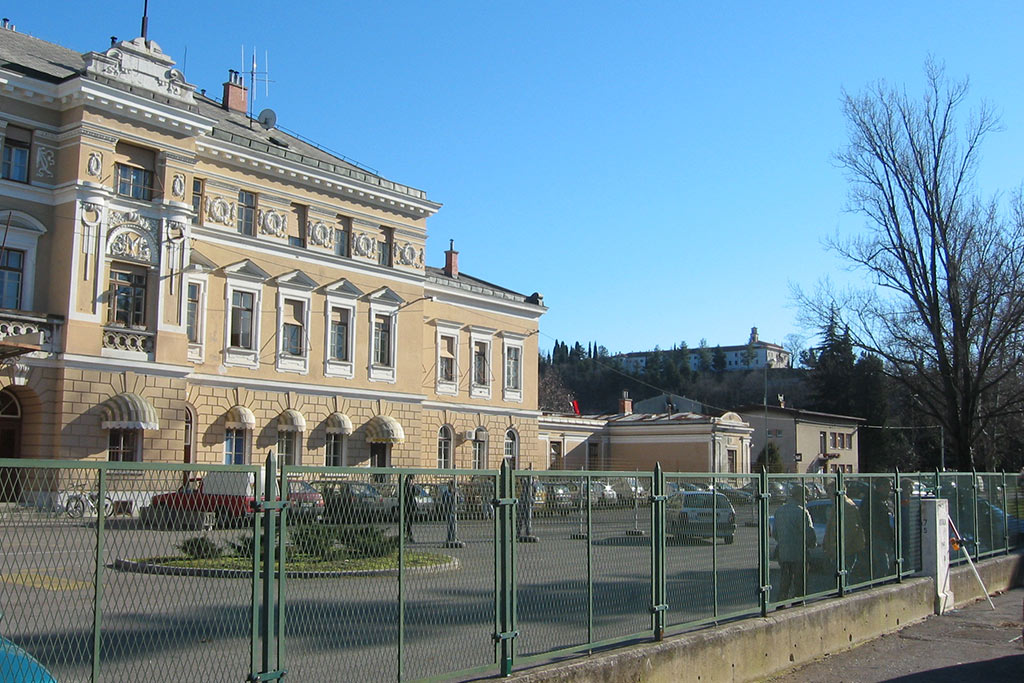

A seguito di ciò, a cura dell’Istituto Geografico Militare di Firenze e della corrispondente istituzione jugoslava, fu eliminata la “cortina di ferro”, sostituendola con un muretto sormontato da una rete. Il 25 ottobre 1977 i militari sottoscrissero il verbale di posa del cippo contrassegnato dal codice 57/15 sulla linea di confine tra i due stati, di fronte alla stazione ferroviaria della Transalpina, oggi nella Repubblica di Slovenia.

Nel dicembre 2007, con l’applicazione degli accordi di Schengen tra Italia e Slovenia, il confine è stato definitivamente abolito. Gorizia è ridiventata così, come è sempre stato dalla sua nascita al centro di un’area vasta e interessante, dal punto di vista culturale, turistico, economico.

Il portale scopri.gorizia.it è un’iniziativa del Comune di Gorizia.

PEC: comune.gorizia@certgov.fvg.it